疫苗打了沒(上)我對疫苗不熟?從人類第1支疫苗開始說起!-家醫科劉庭碩醫師

| ◄ 返回 |

| #健康專欄 |

撰文者:同心學府診所 家醫科 劉庭碩醫師

時序來到了年尾,最近天氣突然開始驟冷,雖然總算有點過冬過節的感覺,但也就是這個時候,感冒人數跟著激增,就連醫師小弟我每天跟來訪的感冒病友打交道,也很擔心自己什麼時候又要中標(曾經最長紀錄一個半月反反覆覆被傳染喉嚨都沒有好TAT)。 為了保護自己和身邊重要的人們,你是否有看到街頭巷尾或是手機電視上,政府宣導大家來打疫苗的廣告呢?除了每年十月的定番──流感疫苗──之外,現在還有新冠肺炎的最新變種JN.1的疫苗;今年衛福部更推出了「左流右新」[註1]的口號,也就是只要你年滿6個月以上,就可以左手臂打流感、右手臂打新冠,讓大家來到門診可以左右開弓同時接種兩劑不同的疫苗,一舉大幅提升對呼吸道疾病的保護力!

話雖如此,在門診其實卻很常遇到,明明是很適合(或應該說需要)接種疫苗的對象,在我們要建議或勸說的時候,要不是面有難色說最近聽了哪個街訪鄰居打完疫苗之後全身不舒服,遲疑說下次再看看(這位先生,等你下次會再進來的時候就是跟我一樣已經中標了好嗎!);要不就是斬釘截鐵地拒絕某廠牌的疫苗,後者這個我真的是每次解釋都會講到頭痛,到最後往往只能半放棄地心中默念「佛渡有緣人」,然後私底下咒罵那些亂放假消息害大家不願意接受有效防疫保護的有心人士。 就如同俗話說的「造謠出張嘴,闢謠跑斷腿」,有時候醫師再怎麼苦口婆心解釋,就是無法撼動坐在對面那個人已經植入先入為主的觀念。到底為什麼這麼多人對疫苗有如此根深蒂固的抗拒心理呢?想要一次了解疫苗這玩意的前世今生,我們要一路回到18世紀的歐洲說起... 第一支疫苗哪裡來的 彼時是天花肆虐的年代,感染天花的致死率高達三成,全歐洲死於天花的人口數以千萬計。那時的人們雖有原始的免疫學概念,發現感染天花痊癒後的患者具有抵抗力,因此將天花患者水皰中的汁液拿來塗抹在未感染者的傷口上,企圖藉由較輕微的感染(因為不是從呼吸道感染進入全身)來引發個體的免疫效果。但這個做法仍然有一定的死亡率,而且被接種者也還是具有傳染力。當時的英國醫師愛德華詹納(Edward Jenner, 1749-1823)注意到坊間流傳的鄉野奇談:一個人如果得過牛痘,那他便不會感染天花。此外人們發現在牧場擠牛奶的女工極少得到天花,而她們的確多數都曾感染過牛痘。詹納醫師於是推測這兩個疾病之間存在者某種關聯,這層關聯可以成為預防天花的關鍵。

在1796年5月14日,詹納醫師做了一個劃時代的實驗:他將一名8歲男孩詹姆斯·菲普斯(James Phipps)的手臂劃傷,並將患有牛痘的工人手上的膿液塗抹在男孩的傷口上。待男孩的牛痘痊癒之後,詹納再次將天花病毒的膿液接種至菲普斯身上,但這一次男孩完全沒有發病跡象。詹納的實驗證明,接觸牛痘病毒能夠有效預防天花,從而首次有效地實現了利用病原體誘導免疫的概念。我們今天所說的疫苗其英文 “vaccine”,就是從牛痘的名字沿用而來(牛的拉丁文是vacca,牛痘的學名是Variolæ vaccinæ)。

詹納的研究奠定了疫苗的基礎,並迅速推廣到世界各地,最終成功消滅了天花。1980年,世界衛生組織(WHO)正式宣布天花病毒在全球根除,這是疫苗史上的一大勝利。後來隨著時代與科技進步,疫苗技術逐漸從原初以減毒或滅活病毒為單位,發展到使用蛋白質亞單位、基因重組技術及mRNA技術等現代化方法來呈現抗原以激發人體免疫活性;應用範圍也從傳染病擴展到癌症、過敏等非傳染性疾病。人類乳突病毒(HPV)疫苗能夠預防女性子宮頸癌以及男性生殖器黏膜和頭頸部癌症就是一個典型的例子[註2]。

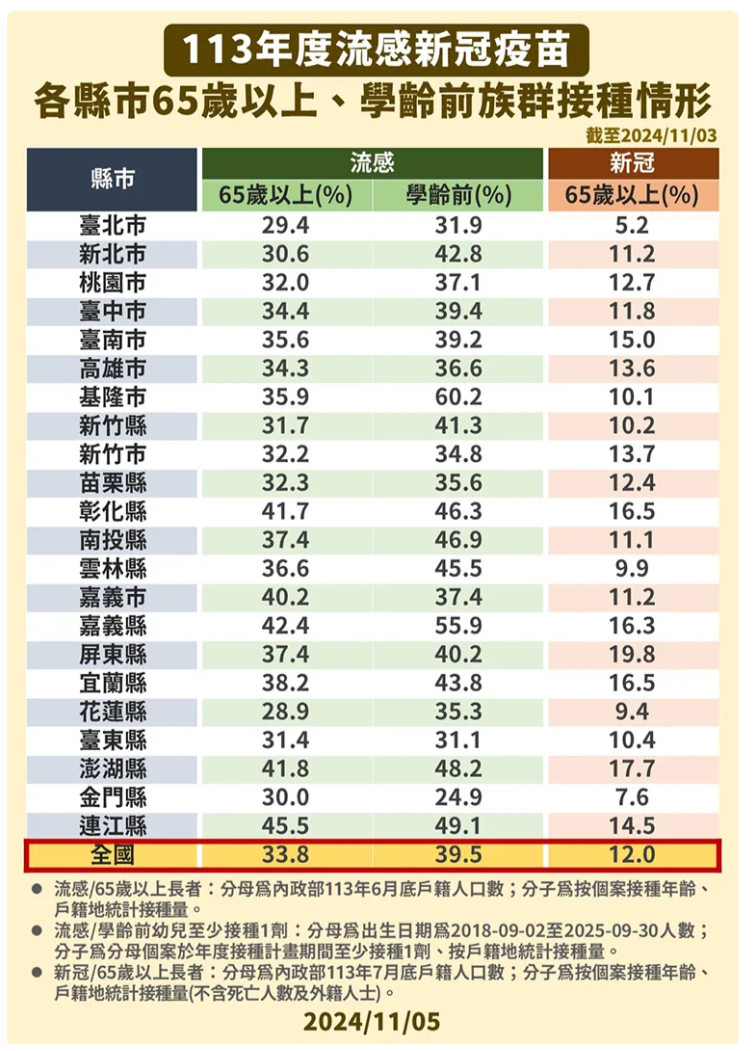

真是個好東西 既然疫苗如此有效,那應該所有人都接種才對吧?那我們來看看今年公費流感疫苗開打一個月後目標客群(也就是比較容易引發重症的老年人和幼兒)的接種率如何呢[註3]?

鏘鏘!平均竟然只有三分之一,再看看旁邊可憐的新冠疫苗,在我們大聲疾呼的年長族群更是只有不忍直視的12%接種率...即使我們在診間或是公共廣告上常看到醫師呼籲定期接種季節性流感及新冠疫苗,卻還是有很多人遲疑或不願意。 在門診遇到拒絕施打疫苗的常見理由整理出以下幾種,也在此回應一下如何讓民眾破解這些疑慮,欲知詳情請見下集分曉!

參考文獻: [註1] 衛生福利部疾病管制署新聞稿(2024/09/18) [註2] Effects of HPV vaccination on the development of HPV-related cancers: A retrospective analysis of a United States-based cohort. J Clin Oncol 42, 2024 (suppl 16; abstr 10507) [註3] 新聞資料(圖片由疾管署提供)

|